2019年は「新体験にチャレンジしよう」がテーマですので、かねてから死ぬまでに一度はやりたいと思っていたオーケストラでウッドベース(いやオケの流儀だとコントラバスか)を弾く、という挑戦をしてみました。まぁまだ見学行ったくらいですが…。

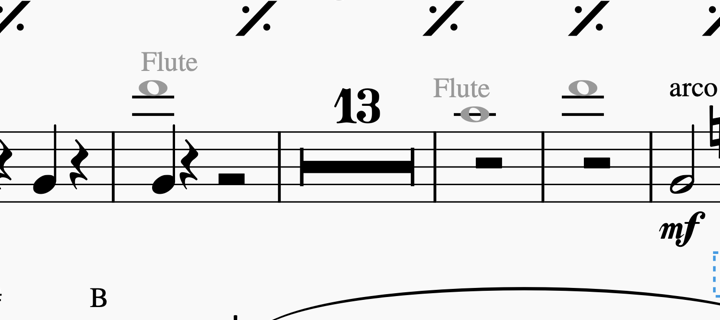

そこで予想通り、面食らったのが譜面です。

経験者ならご存知の通り、ジャズだと例えフルバンであっても書いてあるのはだいたいコードとキメのパターンくらい。恐らく全楽器で一番譜面作成カロリーが低い楽器でしょう。

それがオケの場合だと、500小節とかに渡ってびっしりオタマジャクシが書き込まれている。しかもアドリブ禁止(というか完コピ前提)でしょ。修行だ。

その上、馴れないボウイングしながらチラチラ指揮者を見つつ演奏する必要がある…となると、とてもじゃないが音楽的貢献を担保できそうにない。

そこで私は、譜面の追いやすさを徹底的に向上することでこれを乗り切ろうと考えました。

そのポイントを勝手に紹介します。

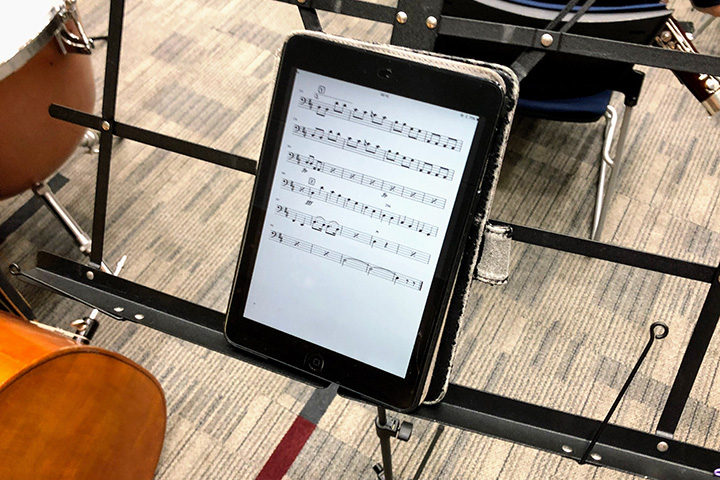

前提、iPadで読譜する

これは本論とは直接関係は無いのですが、ここ数年、紙で譜面を持ち歩くことを完全に放棄し、全てiPadで運用しています。理由は言わずもがな、紙をバサバサ持ち歩くのが億劫だからです。

持ち運びに長がある一方、iPadだと1ページづつしか表示できないという読譜における最大の欠点がつきまといます。

こういうことです。

今回はこの欠点を克服するメソドロジーも盛り込みました。

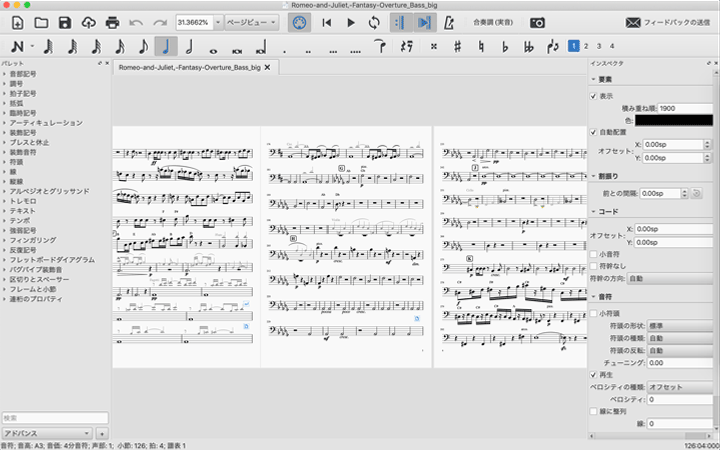

ちなみに、譜面作成にはMuseScoreというフリーソフトを利用しています。

フリーなのにむちゃくちゃ高性能。バグパイプ装飾音も入力できるという意味不明な包容力。しかも適宜アップデートしていて利便性向上中。これでなんで無料なのか理解不能。

このソフトを使って、まずは原譜面を写経します。

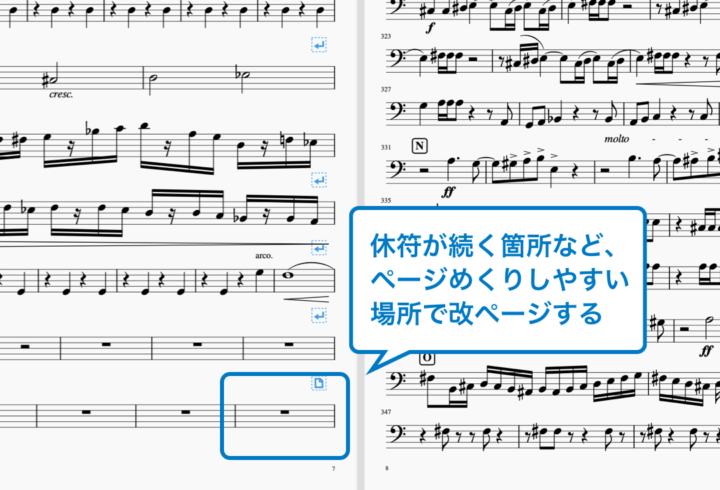

ポイント1. 改ページ位置を調整する

iPadで譜面運用にする者にとって、最重要です。

発音する際にほとんどの場合両手が塞がるコントラバス奏者にとって、譜面をめくるタイミングの吟味は演奏クオリティに直結する死活問題です。しかもiPadなので1ページづつめくりが発生することから、紙での運用に比べて譜面めくり頻度は劇的にアップしてしまいます。

従いまして、「長休符の途中」や「開放弦でボウイングしている途中」など、片手があけられるタイミングとページめくり行為が同期できるように、改ページ位置を調整します。

このように。

結果として、スッカスカなページとやたら密度が濃いページが混在しますが、問題ありません。

あと私はまだ経験ありませんが、もしどうしても1ページ内に長休符が収まらない場合は、もう4分休符レベルの一瞬のスキをついて改ページするしかないように思います。

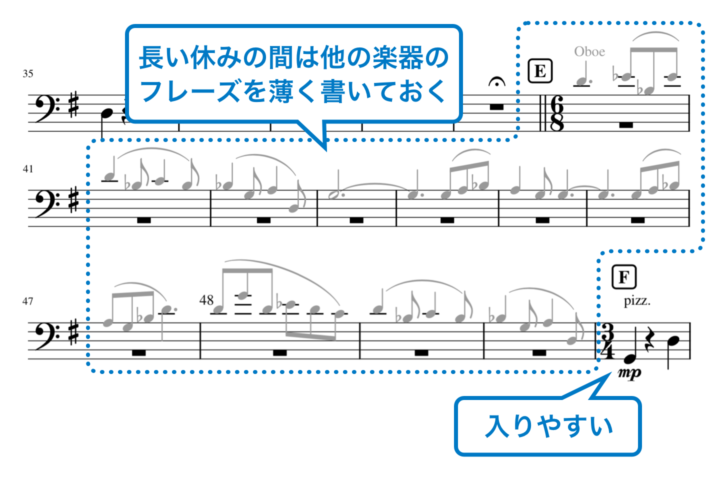

ポイント2. 他楽器のフレーズを加える

長休符明けに自分のパートが始まる場合、俺のように煩悩にまみれた人間はすぐに小節を数えるのをやめてしまうので、それはもう簡単にロストしていまいます。

そこで、自分が位置を確認しやすいフレーズを演奏している他の楽器のパートを書き込みます。その際、当たり前ですが自分のパートと混在しないように、小さい音符で、薄い色で書いておきます。

ここで選択するパートはできるだけメジャーな楽器(バイオリンとか)の方がいいでしょう。理由は、レア楽器の譜面を書いてしまうと、たまたま練習にそのパートの人がお休みしてしまうとこのサブ譜面の意味が全く無くなり、それはもう簡単にロストしてしまうからです。

ポイント3. 長休符を利用しない

これもロスト対策の一種です。

こう書かれると休符に入った途端に脳内で「1、2、3、4、5…」と数字を数えるモードに突入するのですが、どうしてもこれが音楽的な態度とは思えません。

恐らくこれは紙で譜面を運用していた時代に紙面を節約するために昔の人が考えたシステムだと思われるのですが、iPadなのでそんなことは気にする必要がありません。

ということで物理的に進行を把握しやすいように長休符は使わず、愚直に小節を表示します。

俺は全然こっちのが追いやすいです。

ポイント4. 縮尺も自在

これは当たり前すぎてオマケみたいな話ではあるのですが、デジタルで譜面を管理することで縮尺を変えられるというメリットも生まれます。

MuseScoreだと、フォーマット > ページの設定 > スケール で変更できます。

当方所持しているのが通常iPadではなくminiの方ですので、できるだけスケール大きめにしていないときついです。

あともう一つのメリットとして、仮に私が40歳、50歳になってもオケを続けることになったとした場合、老眼の進行に応じて都度拡大をすれば対応できるというソリューションが生まれます。

さてここまで編集ポイントを紹介しましたが、これらは全て譜面のページ数を増やすという力学が働きます。結果として、もともと6ページだったチャイコフスキーの「ロメオとジュリエット」という曲(522小節)のコントラバス譜が12ページにもなりました。が、

実際にこれをiPadで表示しながら練習してみたところ、利便性けっこう良いです。

ページのめくりの頻度が高くなるデメリットより、めくりやすいタイミング&大きな表示のメリットの方が断然勝っていると感じます。

デメリットもあります

練習中にメモ(主にコンマスからのお達し)が書き込めません。スマホにメモっといて、家に帰ってから譜面をアップデートするしか方法が無い気がします。

以上です。わりと万人にオススメしたい譜面マネジメント方法なのですが、どうなんですかね。

追記、プルトにどう対応するのか

Twitterでご指摘賜ったのですが、そもそもプルトという概念を初めて知ったので解決方法は不明です。

どうしても2人で一つの譜面台を見なきゃいけないというオケの事情が覆せない場合は、iPad miniのサイズで2人で見合うのはさすがに無理があるので、大人しく紙の譜面を使うことになるのはないでしょうか。

![[ウッドベース・コントラバス] 駒の高さを替えずに弦のテンションを緩める方法](https://imasashi.net/blog/wp-content/uploads/2016/05/string_tension_003.jpg)

昔、吹奏楽と地元のオケに邪魔していました。

オケのバスパートは、二人一組のプルトで一つの譜面を見ながら演奏しますが、

譜めくりは暗黙の了解でプルトの舞台奥側のプレーヤーの役割。

で、バスパートで指揮者に一番近い所謂、トップの方の動きに合わせ、指揮者を、、、(ノ-_-)ノ~┻━┻

リハーサル/練習レベルだと楽譜に書き込みする事柄が繁華にある(弓順や指示)為、タブレット端末の電子楽譜はよくないかも?

また、オケの長年の知恵で?楽譜に書き込むさいには、「青鉛筆」が必須アイテムです。

理由は舞台照明の(明暗の)影響を受けにい事から

普通の鉛筆や赤鉛筆だと、照明の具合でテカって見えない事態があるためNG

たぬきさん

半年間、オケでこの運用で乗り切ってみました笑。

仰るとおり、書き込みは必要でしたが、全てスマホにメモしておいて、記憶があるうちに家で楽譜のアップデートを繰り返す、という事をやりました。何とかなっちゃいましたねぇ。

証明のせいで書き込みの色を選ぶというのは画期的な知恵ですね!勉強になります。