先日発売されたタクティクスオウガの画集ですが、自分も発売前から非常に楽しみにしている一人でした。

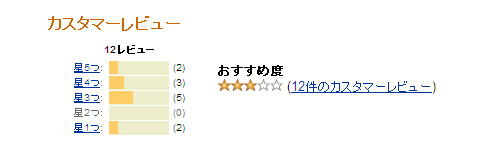

で、発売後のamazonのレビュー。

う~ん。

ということで、結局今も買わず終いです。

で、同じくタクティクスオウガをリアルタイムに経験した弟に話を聞くと、同じくamazonレビューを見て買うのをやめたみたいです。

この本を買わないと決断した原因がネットにあるということに、ハタと気付くわけです。

ネットは買う理由よりも買わない理由を与える?

インターネットが情報インフラとしてはまだ市民権を得てない頃(自分が中学とか高校生)は、ゲームを新品でバカスカ買って、たまにはクソゲー掴まされて「なんじゃこりゃあ!」とか弟と言いあってたもんですが、あの頃から比べてずいぶんと「ものを買う」意識が変わったなぁと、改めて思います。

まぁこのテの話は買い物のジャンルによっても事情が変わってくるんでしょうし、そこらへんを逐一整理するのも難しいので、すごーく個人の感覚ベースで言います。

ネット情報を参照するのって、「良いものを買う」んじゃなくて「悪いものは買わない」というベクトルに向いているような気がしてならないんですよね。

「これは買って損しない!」という確証を得るまでものを買わなくなっているのではないかと。少なくとも、買い物に博打の要素は減ったんじゃないですかね。

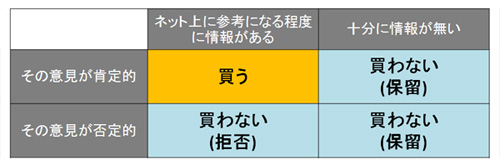

超乱暴にモデル化してみる

ここで急に思い立って、ネットの意見を参照してものを「買うと判断する」ための条件を

- ネット上にその商品に関する意見の多少

- それらの意見が肯定的か否定的か

という2軸で超乱暴にモデル化して考えてみると。

購買するシナリオは

- ネット上に情報が十分にある、かつ

- それらに少なからず肯定的な意見がある

ということかと思います。

逆に言えば

- ネット上に十分に情報が無い、または

- それらの意見が肯定的でない

どちらかを満たせば「購買しない」という選択になります。

超乱暴な図

後者の方がまだまだ多そうです。

実感として、ネット時代ってあまりものにお金を使わない仕組みになってるんじゃないかなぁと思うわけです。

個人的には「クソゲー買っちまったい」っていう経験も、微笑ましいものなんですけどね。

最近、そういう経験減ったなぁ。